09 Сентября 10Эпп Андрей

Господин Великий Новгород

У каждого из нас есть близкие сердцу места. Для кого-то - это город, в котором он родился и вырос, для кого-то - отдаленная деревушка, где похоронены отцы и деды. Главное, что есть ощущение личной сопричастности, когда ты - частичка этого места, а оно, в свою очередь,- неотъемлемая часть твоей жизни.

Но есть на свете места, которые близки и дороги каждому православному христианину. И не важно, довелось тебе там побывать, или нет, но одно только упоминание о нем вызывает ощущение той самой личной сопричастности. Да и как может быть иначе, если все мы - частички Единого Тела Христова, Единой Православной Церкви, а значит, и история у нас одна, и истоки общие, и святыни нераздельные. Богата такими местами Русь. В одном из них довелось побывать нам этим летом.

В ПУТИ

6.45 утра, площадь за Казанским собором. Наша паломническая группа уже вся в сборе. До отправления еще пятнадцать минут, а народ уже беспокойно поглядывает на часы. Автобуса еще нет. Опаздывать никак нельзя, время сжато, надо успеть к литургии в Варлаамо-Хутынский монастырь. Многие готовились к Причастию, для них этот день особенный. Светлана (так зовут сопровождающую нас в сегодняшней поездке сотрудницу паломнического центра «София») приветливо улыбаясь, успокаивает волнующихся: «Успеем». Автобус приходит вовремя, паломники занимают места в салоне, и мы отправляемся в Великий Новгород.

За окнами - серо-желтый утренний Петербург, еще только пробуждающийся, и оттого еще спокойный и чуждый суеты. В салоне - утренняя молитва, а после - тихий рассказ о когда-то величественном и могучем стольном граде Государства Российского. От Петербурга до Великого Новгорода около трех часов пути. Мелькают сосны и березы, проносятся один за другим населенные пункты с интересными, причудливыми для непривыкшего уха названиями. Неспешно течет время, так же неспешно мысли приходят и уходят, сменяя друг друга нескончаемой чередой.

Окидываю взглядом салон автобуса. Свободных мест нет. Среди паломников в основном женщины, и в основном далеко не молодые. Впрочем, как и обычно в храмах. Видимо, еще не скоро наши приходы перестанут быть «бабушкиными», хоть и заметны отрадные изменения, хоть и молодежь, пусть пока единично и робко, но уже потянулась к храмам, к Богу. Есть в автобусе и дети. Кроме нашего четырехлетнего сына, мальчишка лет десяти, по всей видимости, с бабушкой, и такого же возраста девочка с мамой. Мужчин совсем мало - двое или трое. Народ разный, и это заметно сразу: по одежде, по оброненным словам, по глазам. Но все мы, тем не менее, здесь, в одном автобусе.

Невольно задумываешься, что объединяет нас - таких разных и непохожих? Что заставляет нас покидать насиженные места и отправляться в путь к тем местам, где когда-то подвизались великие угодники Божии. Причины у всех, наверное, разные, а в чем-то, вероятно, и общие. Для одних эта поездка - очередная экскурсия. Такие среди нашей группы есть, но их единицы. Попали они сюда, скорее всего, случайно, не представляя точно, в чем отличие паломнических поездок от экскурсионных туров. Заметно, как непривычна для них утренняя молитва, как робко, как будто стесняясь, заходят они в храм, оглядываясь на своих «более опытных» попутчиков, стараясь скопировать шаблон поведения в незнакомом для них месте. В конце поездки одна из таких «случайных» паломниц скажет своей подруге, что раньше и понятия не имела, что православные ТАКИЕ и православие ТАКОЕ, и что теперь обязательно будет ходить в храм. Похоже, что так и будет, искренне сказала.

Есть в автобусе «охотники за святынями». Узнаются легко по пакетам с пятью-шестью пустыми пластиковыми «полтарашками» для воды из святых источников. У них всегда предельно четкая информация, где маслице, где земелька, а где водички набрать святой. Побольше. Но они верят, и верят искренне, без сомнений, как не каждый может. Есть те, кто ищет исцеления своих телесных немощей. Испробованы все традиционные способы, но облегчения нет. И тянутся они, уставшие, но не потерявшие надежды, к святым местам. Прикоснуться, помолиться, попросить о помощи. Есть те, кто едет просто, чтобы побывать. Побывать, а потом рассказать знакомым, вызывая завистливые взгляды и вздохи: «Эх, везет же!».

Но всё-таки, есть что-то общее. Так что же это? Что срывает нас ни свет ни заря с места и бросает в порой совсем не легкие пути? В прошлом году, во время поездки к Тихвинской иконе Божией Матери, наш гид, как бы размышляя вслух, сказал: «Кто знает, может в ту минуту, когда мы будем стоять пред лицом Господа, когда будет решаться участь нашей души, явится вдруг Богородица и скажет слова заступления и помянет, как за сотни километров притекали мы к Ее Пречистому Образу, как преклоняли колени пред Святою иконою Ее. И может, именно это станет той каплей, которая склонит чашу весов в пользу вечной жизни для душ наших». Мы ищем помощи святых угодников Божиих, к светлой памяти которых прибегаем во время паломничества, ищем заступления их в земной жизни нашей и за пределом ее. И мы получаем эту помощь. Не почувствовать это невозможно. Каждый из нас ощущал этот ни с чем не сравнимый душевный трепет и благоговение, когда склоняешься в земном поклоне пред ракой со святыми мощами, прикасаешься к ней, не смея вздохнуть, устами. И не хочется уходить, время - замри, дай побыть еще немного в Святом Храме, намоленном за века до последнего кирпичика, до мельчайшей трещинки. И для этого мы едем, не считаясь с километрами.

Но есть и еще одна причина. Мы привыкли считать свое время особенным. Мы живем не так, как когда-то. Всё изменилось. Время не то, и люди не те. Святые ушли в историю, и жития их - красивые легенды, сказки, в которые хочется верить. И подвиги, и деяния их - всё где-то очень далеко, замутнено дымкой веков, а посему размыто и призрачно. И благодетели их - идеальны и нам, нынешним, не доступны. И враги их видимые и невидимые также в прошлом, и не нам с ними бороться. И слова, и заветы их - для тех, для прошлых. А у нас всё по-другому. Мир другой, и мы другие. Но вспоминаются вдруг слова песни Андрея Макаревича:

Все меняется, так справедливо считается,

Набирает разгон перемен колесо.

И, конечно же, многое в мире меняется

Но при этом, увы, безусловно, не все.

Пусть дороги давно, как асфальтом покрытые,

Но лежат все по тем же, по древним местам

Мимо храмов Господних, что ныне забытые,

Словно вечный поклон золоченым крестам.

Все меняется, что ж сокрушаться и плакати,

И скалу пробивает зеленый росток,

Только солнце все так же садится на Западе,

И пока никуда не сместился Восток.

Да и люди, хоть видели мало хорошего,

Точно так же доверчивы, как в старину,

Точно так же беспечно взирают на прошлое

И считают последней любую войну.

Точно так же все верят в свою исключительность,

Удивляясь, что нет подтвержденья тому,

Без обмана, все так же, не мыслят действительность,

Точно так же идут под расстрел и в тюрьму.

Только время летит. От движенья от быстрого

Всех заносит порою, не только меня.

Но сильней отличается выстрел от выстрела,

Чем сегодняшний день от минувшего дня.

Нет, мы те же! Те же страсти и те же пороки. Грехи те же, но и благодетели неизменны. И беда наша в том, что, слушая Слово Божье, мы стараемся делать скидку на время, абстрагируя себя от Евангельских истин. Для тех, для первых христиан все заповеди Христовы, для них послания апостольские. Но забываем мы, что Бог вечен и неизменен. Ну не зависит Он от течения времён! И враги рода человеческого - они ведь тоже никуда не делись, и также воюют за каждую душу. И за твою тоже. Прямо сейчас. И забываем мы о самом главном, закрученные повседневной суетой, и проигрываем битву, без боя сдаемся.

И вдруг, вот они святыни - рядом, руку протяни. И не миф, и не сказка преподобные Варлаам Хутынский и Антоний Римлянин, архиепископ Новгородский Иона и святитель Никита... Вот стены храмов и монастырей, их руками построенные. Вот земля - свидетельница подвигов и падений, славы и позора. Всё реально и всё настоящее. И то самое ощущение сопричастности, которое здесь становится пронзительно очевидным. Мы те же! И задача наша на земле та же, и подвигов от нас Господь ожидает тех же! И награда назначена всё та же, и быть этому вовеки веков. Здесь, в паломнических поездках это ощущаешь по-особенному, и в этом тоже их предназначение.

Но точнее всего, пожалуй, сказал устами Горкина в повести «Богомолье» Иван Шмелев: «Так и человек. Родится дите чистое, хорошее, андельская душка. А потом и обгрязнится, черная станет да вонючая, до смрада. У Бога все хорошее, все-то новенькое да чистенькое, как те досточка строгана... а сами себя поганим! Всякая душа, ну... как цветик полевой - духовитый. Ну, она, понятно, и чует - поганая она стала, - и тошно ей. Вот и потянет ее в баньку духовную, во глагольную, как в Писаниях писано: «В баню водную, во глагольную»! Потому и идем к Преподобному - пообмыться, обчиститься, совлечься от грязи-вони...».

Так, в размышлениях, незаметно проходит время. В сочной зелени деревьев белоснежные просветы монастырских стен. Наша первая остановка - Варлаамо-Хутынский монастырь.

ХУТЫНСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Великий Новгород - город храмов и монастырей. Нам, нынешним, тяжело сегодня даже представить, но в XV веке в Новгороде было более 50(!) монастырей. И это в городе, по числу жителей сопоставимом с современным Павлодаром! Тремя поясами монастыри охватывали древний город. Многие из обителей остались лишь в памяти народной, многие находятся на реставрации или превращены в музеи. Хутынский Спасо-Преображенский монастырь - действующий. Там и сегодня, как и много веков назад, творится тихий монашеский подвиг, звучит смиренная, и оттого несокрушимо могучая, монашеская молитва о России, о нас с вами.

История расположенного в 10 км севернее Новгорода Хутынского Спасо-Преображенского монастыря неразрывно связана с именем преподобного Варлаама Хутынского (†1192; память 14/27 июня и 6/19 ноября), святые мощи которого покоятся здесь же - в Спасо-Преображенском соборе. Житие преподобного Варлаама Хутынского содержит мало сведений о жизни святого, но фиксирует множество чудес. После того, как в 1460 году у гроба преподобного был воскрешен из мертвых постельничий Великого князя Василия II, почитание Варлаама Хутынского вышло за пределы Новгородской земли. К Варлааму Хутынскому обращались с усиленной молитвой при природных катаклизмах, так как считали, что преподобный имеет особую власть над природными явлениями. Святой предсказывал выпадение снега на праздник апостолов Петра и Павла, потому "летний Варлаам" и празднуется в связи с этим событием - предсказанием в первую пятницу летнего Петрова поста.

На одном из празднований памяти преподобного Варлаама Хутынского Архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий сказал: "Преподобный Варлаам Хутынский - великий молитвенник за Русскую землю, он спасал свою душу и народ свой от погибели. Он был подвижником благочестия, терпения, особой молитвы и поста. Не все идут к Богу узкими вратами, чтобы получить жизнь вечную, для этого Господь избирает особых людей для особых подвигов. И таких святых молитвенников мы знаем очень много на нашей Русской земле. Святой Варлаам Хутынский приносил себя в жертву ради любви к Богу, ради того, чтобы утверждать веру в православном народе. Через него открывалась воля Божия по отношению к людям и даже к нашей стране.

Когда наш народ был повержен под иго иноземное, и когда неприятель вошел в Москву, а народ плакал и взывал к Богу о помощи, и уже не было надежды на спасении Москвы и нашей Руси от польского нашествия, тут и явились Преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский у врат Кремлевских. Это стало знамением того, что Россия будет спасена. Это был знак того, что наши Преподобные стояли у Престола Божия и сообщали людям волю Божию. И мы в молитве просим Преподобного Варлаама Хутынского не оставить и нас в нашей земной жизни, чтобы он помог нам победить наши человеческие страсти и укрепиться в вере и доброй жизни, помог приблизиться к Богу".

Предвидя свою кончину, святой Варлаам призвал к себе монастырскую братию и сказал: "Настало время, дети мои, отхождения моего ко Господу, но я не оставлю вас сиротами и всегда буду с вами духом, и, если будете жить в любви, то монастырь этот и после моей смерти не будет иметь ни в чем недостатка".

И сегодня, как и всегда, начиная с первых дней существования Хутынского Спасо-Преображенского монастыря, здесь ощущается неотступное попечение преподобного Варлаама. Кажется, даже воздух другой - насыщен покоем и тишиной, словно замер в безмолвном благоговении. Литургия в Спасо-Преображенском соборе уже началась. Тихо заходим в храм, присоединяясь к молящимся. Людей много - одновременно с нами приехали еще два автобуса с паломниками. В службе чувствуется что-то особенное, сразу неуловимое, но что-то такое, что отрывает от земли, поднимая обнаженную и открытую душу над пространственно-временными условностями. Нам передалось то особенное, ни с чем не сравнимое молитвенное состояние, которое царило в храме. С амвона звучали слова молитвы, и всем нам становилось абсолютно очевидным, что батюшка - весь, всем существом своим, в предельно откровенном молитвенном общении с незримо присутствующим Спасителем. И слезы покаяния, и радость Воскресения - они НАСТОЯЩИЕ! Это ЕГО слезы и ЕГО радость, личные - выстраданные, выплаканные, прожитые. И наши души не могли не откликнуться в едином порыве на призывное: «Миром Господу помолимся»! Пожалуй, такого переживания Божественной Литургии мне не приходилось ощущать никогда ранее.

Отъезжали от монастыря под впечатлением. Много времени может пройти, многое может измениться. Знаю точно одно - для меня Варлаамо-Хутынская обитель навсегда останется местом, в которое хочется возвращаться снова и снова. И сколько бы ни минуло веков, сколько бы не унесло воды величественным течением Волхова, не оставит своей помощью преподобный Варлаам родную землю, как не оставлял он ее никогда ранее. И будет так, покуда мы будем прибегать к нему с теплой молитвой и живою верою.

АНТОНИЕВ МОНАСТЫРЬ

Ближе к кремлю, на правом берегу Волхова, стоит знаменитый Антониев монастырь, основанный в начале XIIв преподобным Антонием Римлянином (†1147; память 3/16 августа). Здесь наша вторая остановка.

Монастырь преподобного Антония ныне не действующий, но сюда, как и прежде, не прекращается поток паломников, взывающих к молитвенной помощи святого.

Вот что поведала нам Светлана о земной жизни подвижника. Преподобный Антоний Римлянин родился в Риме в 1067 году от богатых родителей, держащихся православного исповедания веры, и был воспитан ими в благочестии. Лишивших родителей в 17 лет, он принялся за изучение писаний отцов на греческом языке. Затем он раздал часть наследства нищим, а другую вложил в деревянную бочку и пустил ее в море. Сам же принял пострижение в одном из пустынных скитов, где прожил 20 лет.

Гонение со стороны латинян на православных принудило братию разойтись. Преподобный Антоний скитался, переходя с места на место, пока не нашел на пустынном берегу моря большой камень, на котором целый год прожил в посте и молитве. Страшная буря, разыгравшаяся 5 сентября 1105 года, сорвала камень, на котором находился преподобный Антоний, и понесла его в море. Под праздник Рождества пресвятой Богородицы камень остановился в трех верстах от Hовгоpода на берегу реки Волхов при селе Волховском. Событие это засвидетельствовано в новгородских летописях. На этом месте преподобный, с благословения Новгородского святителя Hикиты (+1109, память 14 мая), основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

На другой год рыболовы выловили бочку с наследством преподобного Антония, пущенную в море много лет назад. Указав, что находилось в бочке, преподобный забрал бочку и купил для обители земли.

Духовное подвижничество сочеталось в обители с напряженной трудовой деятельностью. Преподобный Антоний заботился, чтобы из монастырских доходов оказывалась помощь нищим, сиротам и вдовам.

Скончался святой Антоний 3 августа 1147 года, имея 79 лет от рождения. Мощи его обретены 1 июля 1597 года нетленными и положены в окованную серебром раку. При раке преподобного находилась ветвь осоки, с которой Антоний приплыл из Рима, держа ее в руке. Так он изображается и на иконах.

Богослужебные сосуды, обретенные в бочке, были увезены в Москву Иоанном Грозным и хранились в ризнице Московского Успенского собора. Сохранились духовная и купчая грамоты преподобного Антония, издававшиеся неоднократно. По-прежнему в Рождественском соборе Антониева монастыря находится камень, на котором преподобный Антоний чудесно приплыл из Рима. Если внимательно присмотреться, то на камне под определенным углом можно разглядеть следы ног преподобного Антония, еле уловимые, почти незаметные.

Многое пришлось пережить монастырю. Стены его и сейчас несут тяжелые следы прошедших времен и запустения. В 30-е годы ХХ столетия бесследно исчезли святые мощи преподобного Антония, несколько веков до того почивавшие в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Но и сейчас на гробнице преподобного светит неугасимая лампада пред образом угодника Божия. «Да, мощей сейчас здесь нет, - говорит нам Светлана. - Но люди, как и раньше, приходят поклониться преподобному Антонию. Можно по-разному к этому относиться, но мы то с вами знаем, что всё, что прикасается к святыне, принимает на себя частичку Божественной Благодати. Потому и гробница, хоть и пуста, но для нас она - святыня».

Приложившись к образу преподобного Антония Римлянина, к камню, на котором он чудесным образом приплыл в Великий Новгород, мы покидаем это благодатное место. Нас ждет новая остановка - знаменитый Юрьев монастырь.

ЮРЬЕВ МОНАСТЫРЬ

Юрьев монастырь был основан в 1030 году князем Ярославом Мудрым. Свое название монастырь получил от имени основателя. При крещении Ярослав наречен был Георгием (Юрием). Главный храм монастыря - Георгиевский собор. Георгиевский собор Поставленный на высоком монастырском холме, Святой Георгий восхищает и завораживает всех, кто когда-либо пребывал здесь. Это странно, но с первого же взгляда собор кажется мне, ни разу не бывавшему ранее в Новгороде, до боли знакомым. Уже позже, перед самым отъездом, вспоминаю, что когда-то в школе на одном из скучных уроков я, от нечего делать, перерисовывал из учебника истории какую-то церковь. Мне тогда так понравились эти совершенные в своей простоте очертания храма, что позже я неоднократно повторял их в своих детских рисунках. Теперь я знаю, что это был Георгиевский собор.

Юрьев монастырь переживал в своей истории разные периоды: были времена расцветов, бывало и наоборот. Девятнадцатый век обитель встречала не в лучшем своем состоянии. Но Господь послал монастырю настоятеля, чье имя вспоминают до сих пор, связывая его с началом нового возрождения древней обители. Глубокая вера, благочестие и деятельный характер архимандрита Фотия (Спасского) вызывали уважение в самых высоких кругах, в том числе и у императора Александра I. Когда в 1822 году отец Фотий был назначен в Юрьев монастырь, графиня Анна Орлова, являвшаяся его духовной дочерью и обладавшая огромным состоянием, оказала всемерное содействие в развитии монастыря. За короткое время были построены: Западный корпус с церковью Всех Святых, Спасский собор, восточный Орловский корпус с кельями для братии, северный с храмом Воздвижения Креста, южный с больничною церковью Неопалимой Купины. С небывалой роскошью был украшен древний Георгиевский собор. В 1841 году была построена колокольня по проекту знаменитого архитектора Карла Росси. По преданию, она задумывалась выше колокольни Ивана Великого в Москве, но император Николай I лично вычеркнул из проекта один ярус.

Сам же архимандрит Фотий вел очень строгую жизнь, отказываясь от чая и кофе, выпивая только стакан горячей воды. С наступлением поста он строго выполнял обет безмолвия, все распоряжения делались письменно, а все время отец Фотий проводил в церкви почти без пищи.

В 20-30 годы XX в. монастырь разделил судьбу всей Православной Церкви в России: он был закрыт и разграблен. Во время Великой Отечественной Войны в нем располагались немецкие и испанские части. После войны на его территории размещались почта, техникум, училище, музей, жили люди, оставшиеся без крова. Только в 1991 году, благодаря усилиям архиепископа Льва, Юрьев монастырь возвратили Церкви, и с этого времени жизнь в обители начала возрождаться.

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД!

Автобус плавно отъезжает от стен Юрьева монастыря. Мы направляемся в город, нас ждет Господин Великий Новгород.

Город древний, город славный,

Страж границы православной.

Здесь исток души славян

И свободы россиян.

Отсюда начиналась история Государства Российского. Это они, новгородцы, пригласили на княжение скандинавских Рюриковичей, династия которых управляла всеми российскими землями на протяжении семи с половиной веков. Это они, новгородцы, сумели отстоять свой город от нападок Батыя. Только Новгород и Псков не были разрушены его войсками. Это они, новгородцы, сдерживали натиск западных рыцарей-крестоносцев весь XIII век. Тогда новгородский посадник Михаил Федорович призывал горожан к походу на Раковор: «Братья! Отцы ваши загородили мечами отчину свою от немец на Чудском озере, под Плесковом, у стен Копорья. С вами мы брали Юрьев, ни во что же обратив твердость града сего! Но уже и снова заступили немцы пути Великому Нову городу, Нарову отъяли у нас! ...Стоим мы на рубеже Руси Великой, отворяя железом пути за море! Не будет нас, и кто не дерзнет на Русь? Но сила Креста и Святой Софии всегда низлагает неправду имущих!

Братья! Удальцы новогородские! Щит и меч всей земли Русской! Яко страдали деды наши и отцы за Русскую землю, тако, братье, и мы встанем крепко все за едино! С нами Бог, и правда, и Святая София!».

Навсегда останется в памяти новгородцев то кровавое сражение. Всё было против русского войска, гибель казалась неминуемой. Но не дано было немецкому магистру увидеть поражение новгородцев: «С удивлением, ужасом и гневом увидел он, что все распадается, что мудро задуманная и блестяще начатая операция где-то споткнулась, и уже все пошло вкось и вкривь, не так, не по задуманному, а иначе. Его всегда возмущал этот нелепый каприз судьбы, эта путающая все расчеты внезапная сила русских, пробуждающаяся тогда, когда они уже, казалось, бывали разбиты до конца». И секрет этой «внезапной силы русских» прост, и не в «нелепом капризе судьбы» он заключается... С нами Бог! А «оже Бог по нас, кто на ны»? И потому выжила Русь Православная, и выживать будет, покуда уповает на помощь Божию.

Выжил Новгород в 1570г., когда город был опустошен лютовавшей опричниной, смог противостоять в XVII в. ставленнику польской интервенции Лжедмитрию. В 1611-1617г. город пережил оккупацию шведскими войсками. Тогда Новгород был полностью разорен, а Россия потеряла выход к Балтийскому морю. Но возродился город, не оставил его Господь, как не оставил он его и спустя века, когда сами люди отвернулись от Бога. Два с половиной года Новгород был оккупирован фашистскими войсками, но вновь восстал из руин.

Когда-то северная столица земли российской - Новгород в XIX в.становится небольшим провинциальным городом с населением всего 15 тыс. человек. Отбывавший в Новгороде ссылку Герцен написал о городе: «Бедный и лишенный всяческих удобств Новгород невыносимо скучен. Это большая казарма, набитая солдатами, и маленькая канцелярия, набитая чиновниками». Смотрю на проплывающие за окном золотые купола, на белокаменные храмы, на державный и величавый Волхов и недоумеваю: насколько пуста и разорена должна быть душа человека, насколько оторван он должен быть от истоков своих, чтобы ощущать «невыносимую скуку» на намоленной новгородской земле. Вакуум безбожья не дает обездоленной душе ни минуты покоя, а, вырвавшись наружу, порождает вокруг лишь разорение и опустошенность. Так было в 1917-м, когда разбуженные «скучающим» Герценом «ленины» и «троцкие» ввергли страну в кровавую бездну, закрутив чудовищную людскую мясорубку. Неплохой способ избавиться от «невыносимой скуки» - просто устроить революцию.

Едем по Торговой стороне. Так называлась раньше та часть города, которая расположена на правой стороне р. Волхов. Здесь находился древний Торг - экономический центр города. Здесь же была резиденция князя Ярослава Мудрого. Торговая сторона издавна имела большое количество церквей каменных и деревянных.

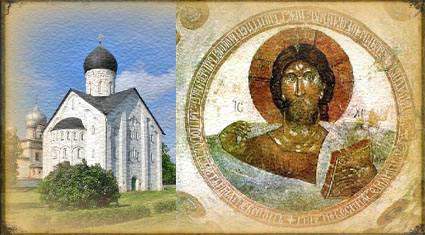

Одна из наиболее почитаемых церквей - Спаса Преображения на Ильине улице. Согласно преданию, в ней в XIIв хранилась главная святыня города - икона Божьей Матери «Знамение». Знаменита эта церковь еще и тем, что, как сообщает летописец: «В лето 1378 года подписана бысть церковь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, а мастер подписал гречинин Феофан». Это единственный в мире храм, сохранивший роспись кисти Феофана Грека.

Едем, почти не останавливаясь. День близится к концу, а впереди еще Святая София - сердце и душа Великого Новгорода. За окном проплывают храмы - большие и маленькие, роскошные и совсем скромные. Кто-то из паломников обращает внимание, что очень многие старые храмы и городские постройки находятся в углублениях, как будто при постройке первые этажи специально утопили ниже уровня земли. Интересуемся предназначением получившихся вокруг стен рвов и земляных возвышений. Светлана улыбается: «Да нет, никто, конечно, не строил в ямах. И нет никакой скрытой цели в насыпях. Это так называемый «культурный слой», нанесенный за многовековую историю города». Вот как говорит об этом новгородский писатель Дмитрий Балашов: «Города, как люди, старея, уходят под землю. Прах разрушенных построек - «культурный слой» - покрывает древнюю почву, и город незримо растет, возвышаясь с каждым столетием над своим прошлым, засыпая подошвы старинных зданий, и те словно бы тонут в напластованьях веков.

В Новгороде и теперь можно ощутить историю, почти пройти по древним улицам (вернее - над ними, выше них), взглянуть на свидетелей великого прошлого - храмы и башни вечевой республики, на светящуюся в сумерках северного вечера текучую струю Волхова, представить крылатые ладьи на ясной воде, неусыпный шум торга, прикоснуться душою к векам минувшим, невянущий свет которых и доныне брезжит нам сквозь толщу прожитых событий и лет и будет еще долго светить, вызывая восторги и споры, пробуждая гордость и сожаления, ибо странным образом люди эти, которые жили, торговали, воевали и праздновали в суете ежедневных свершений, сумели, как оказалось потом, заработать себе право на величие в веках, право на бессмертие».

Вот, позади остался Покровский Зверин монастырь с маленькой церковью Симеона Богоприимца. Она построена в 1467 году на месте деревянной предшественницы. В то время в новгородских землях свирепствовала страшная чума. Погибло большое количество народа. Умерших хоронили в общей могиле (скудельне) в Зверином монастыре. Голос свыше сказал владыке Ионе: «Собери людей и с крестами и священством иди на скудельню, там явится тебе святой Симеон Богоприимец. В честь него поставь единым днем храм и мор отступит». Исполнив чудесное повеление, построили люди деревянную обетную церковь, и мор пошел на убыль. Через год на том же месте возвели каменную церковь во имя святого Симеона Богоприимца.

Подъезжаем к Ярославову дворищу. Когда-то это было самое бойкое место Господина Великого Новгорода. Здесь стояла резиденция князя Ярослава Мудрого, здесь шумело новгородское вече, здесь стояли лавки, амбары и ряды знаменитого Торга.

Пешком проходим по мосту, соединяющему Торговую сторону с Софийской стороной. Песчаный берег Волхова усыпан отдыхающими. Водная гладь пуста. А ведь когда-то, как пишет Д.Балашов, «...река кипела цветными парусами. Ладьи, учаны, челноки бороздили ее взад и вперед. Весла дробили воду в тысячи сверкающих осколков, так что больно становилось глазам, и весь Волхов казался от того в сплошной серебряной парче. На вымолах пристанях вовсю скрипели блоки, подымая и опуская на смоленых канатах тюки фландрских сукон, полотна, двинской пушнины, кож. По сходням выкатывали бочки с сельдями и вином, грузили воск, зерно, мед и посуду. Пахло рыбой, смолой и нагретой солнцем древесиной».

Еще несколько шагов, и мы на территории новгородского кремля - Детинца.

СВЯТАЯ СОФИЯ

Левый берег - сторона Софийская. Это сердце и душа Новгорода. Здесь расположен новгородский кремль - Детинец. Именно здесь, на территории новгородского кремля в Xв, в год крещения Новгорода, был заложен первый христианский храм - храм Святой Софии. Деревянная церковь сгорела в 1045г, и на ее месте по распоряжению Ярослава Мудрого был построен каменный храм Софии Премудрости Божьей. Сейчас София Новгородская не только самый старый, но и один из самых грандиозных храмов России.

«Пойдем ко Святой Софии», «Умрем за Святую Софию», «Где Святая София, тут и Новгород», - говорили воины Мстислава Удалого и Александра Невского, уходя от стен собора в боевые походы.

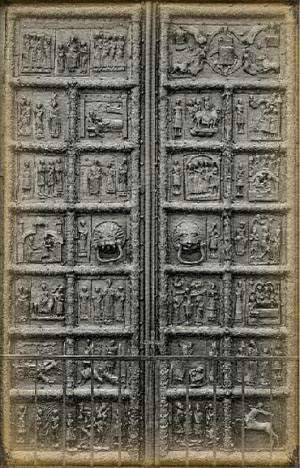

Подходим к главному западному входу в собор. Здесь становимся невольными свидетелями сцены, еще и еще раз подтверждающей, насколько любовно, тепло и ревностно относятся новгородцы к своему городу и его истории. Один из туристов, подойдя к бронзовым вратам собора, подозвал своего товарища: «Смотри, какие двери, как в Исаакии!», - имея в виду знаменитые скульптурные ворота Исаакиевского собора в Петербурге. Экскурсовод, определенно уроженка Новгорода, не смогла перенести подобного, видимо довольно часто слышимого здесь высказывания. «Вообще-то, молодой человек, - назидательным тоном промолвила она, - это в Исаакиевском соборе ДВЕРИ как в Софии, а не у нас, как в Исаакии. Великий Новгород. Софийский соборЭти Магдебургские ВРАТА на семь столетий старше петербургских!». Скомканные оправдания туриста «Да мы просто те раньше увидели» звучали неубедительно, и экскурсовод продолжила экскурсию с гордым видом победителя.

История появления ворот в Новгороде и вправду крайне запутана и туманна. Врата были изготовлены в Магдебурге в середине XIIв. Возможно, заказчиком был полоцкий епископ Александр. Польские исследователи полагают, что до Полоцка ворота не доехали, так как по дороге были перехвачены шведами. Старинное предание считает ворота военным трофеем новгородцев при взятии шведской столицы Сигтуны в 1187г. Отсюда их три названия: Магдебургские, Полоцкие, Сигтунские. На сорока восьми бронзовых пластинах - сюжеты Ветхого и Нового Завета. Здесь и Сотворение мира, и Рождество Христово, Распятие и Вознесение. Ручки в виде львиных голов символизируют ад. В пасти львов - человеческие головы, символизирующие души грешников, которые этот ад поглощает.

С трепетом заходим в храм. Здесь, справа от иконостаса, хранится главная святыня Новгорода - чудотворная икона «Знамение Божией Матери». Благодаря этой иконе, город был чудесным образом спасен в 1170г во время осады суздальским князем Андреем Боголюбским. Осажденный город был на грани поражения. Тогда, повинуясь повелению свыше, новгородский архиепископ Иоанн взял икону Пресвятой Богородицы из церкви Преображения Господня, что на Ильиной улице, и вознес ее на стену города. Одна из многочисленных вражеских стрел попала в икону. Тогда случилось чудо: икона сама повернулась ко граду, и из глаз Богородицы потекли слезы. Но это не были слезы по осажденным, это было знамение, что Божья Матерь молится во избавление города от врагов. В тот же миг на осаждавших нашло затмение; в страхе и смятении они перестали отличать своих от чужих и перебили друг друга. Оставшиеся же в живых в страхе бежали от стен города.

Икона написана на небольшой доске, вставленной в раму, и вынесена на штатив. Это была выносная хоругвь, где на лицевой стороне - образ Пресвятой Богородицы Знамение, а на оборотной - великомученица Наталия и апостол Петр. С XIIв эта икона является главной святыней Новгородской земли, символом Великого Новгорода. Изображение Знамения помещается на печатях новгородских владык, на боевом стяге новгородцев.

Множество православных святынь хранится в Софийском соборе. Здесь покоятся святые мощи новгородского архиепископа Иоанна. В южной части собора расположен придел Рождества Богородицы, где находится рака с мощами Святителя Никиты. В 1096 году за свои добродетели Никита был поставлен епископом в Новгороде. Именно Никита собрал деньги на роспись Софийского собора. За чистую и смиренную жизнь святитель был наделен даром чудотворения: два раза спасал Новгород от большой беды. В первый раз отвел засуху, грозившую голодом, вызвав дождь, во второй - пресек молитвой большой пожар. К Никите Чудотворцу обращаются за исцелением люди, страдающие глазными болезнями.

Здесь же покоятся мощи князя Мстислава Храброго. В 1052 году, через два года после освящения собора, умер князь Владимир, сын Ярослава Мудрого. Рака с его святыми мощами находится в южной части собора. Рядом стоит рака с мощами его матери, первой жены Ярослава Мудрого, шведской принцессы Ингигерды, крещеной на Руси Ириною. Перед смертью она приняла монашеский постриг с именем Анна Новгородская.

В соборе покоятся мощи благоверного князя Феодора, старшего брата Александра Невского, умершего в день своей свадьбы и похороненного в Георгиевском соборе Юрьева монастыря. Останки его перенесены в Софийский собор в XVII веке.

49 захоронений было обнаружено в Софийском соборе. Это владыки новгородские, митрополиты, те, кто вершил судьбы Великого Новгорода на протяжении многих веков.

Во время Великой Отечественной Войны собор сильно пострадал. Был пробит снарядом центральный купол. Центральный иконостас был вывезен в Германию и возвращен в 1947году в тяжелейшем состоянии. Некоторые иконы были утеряны безвозвратно.

Уже вечереет, и нам пора возвращаться. Из собора уходить не хочется, душа просит еще хоть немного времени, хотя бы несколько минут, чтобы полнее напитаться присутствующей здесь благодатью. Пора. Последний поклон чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, великим Угодникам Божьим, чьи имена навеки прославили новгородскую землю и всё Государство Российское. Пора.

Выходя из храма, замечаем на кремлевской площади огромный колокол, который мы, торопясь к Святой Софии, поначалу не увидели. Подходим ближе, и становится ясно, что это не просто колокол, а знаменитый памятник «Тысячелетие России». Узнаем от Светланы, что монумент был установлен в 1862году. В Петербурге был объявлен конкурс на лучший памятник, который прославил бы самодержавие, православие и народ. Победил проект молодого 25-летнего художника Михаила Осиповича Микешина.

Художник писал: «Мой первый монумент в Новегороде будет иметь форму колокола, сей колокол возвестит о славных делах тысячелетней истории государства Российского». В памятнике вся русская история от призвания варягов до создания империи. Вот принимает княжение первый русский государь Рюрик в воинском облачении со щитом в руке. Вот воздвигает над Русью Святой Крест равноапостольный князь Владимир, а рядом молодая женщина, несущая для крещения своего младенца. Вот освобождение Руси от татарского ига и Димитрий Донской, попирающий воина Золотой Орды. 1491-й год, основание самодержавного царства Русского - Иоанн III и покоренные в его царствие народы. А вот венчание на царство Михаила Романова. Юный государь с державой в руке молит Бога даровать ему мудрость и силу. Пред ним коленопреклоненный нижегородский гражданин Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, обороняющий самодержца от врагов. Венчает памятник православный крест Великий Новгород. Памятник "Тысячелетие России"в руках ангела и коленопреклоненная перед ним женщина Россия.

В годы Великой Отечественной Войны немцы строили планы вывоза памятника в Германию. От кремля до вокзала была проложена узкоколейка, начался демонтаж монумента. Крепежные болты перерубали зубилами, а фигуры сбрасывали с высоты. Но увезти памятник все же не удалось, 20 января 1944 года началась Новгородско-Лужская операция, фронт был прорван, и немцы спешно покинули Новгород. Памятник решили восстанавливать. Не было металла и техники. Используя рельсы да оставленную немцами вагонетку, восемь рабочих, голодных и холодных, в немыслимо короткие сроки подняли монумент как символ: жива Русь, топтаная и поруганная, но непокоренная. И понимаешь, окидывая взглядом всю историю России, что сильна Отчизна лишь святою верою своею, и жива лишь ею. И лишь с именем Бога на устах преодолевала она невозможное, восставала из руин и сильнее прежнего становилась. И потому не склонила колен своих пред многочисленными врагами своими, что предстоит в молитвенном преклонении пред самим Богом. А «оже Бог по нас, кто на ны»!

Источник: http://bestblog.freeoda.com/?p=29

Места:

Собор Святой Софии в г. Великий Новгород

Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский монастырь

Юрьев монастырь в г. Великий Новгород

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице

Если отзыв Вам понравился и Вы хотите тоже посетить эти святыни, то приглашаем ознакомиться с соответствующими паломническими турами.

Комментарии

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для того, чтобы добавить комментарии